Disusun oleh Divisi Advokasi Koalisi Seni

Dalam riset Koalisi Seni mengenai situasi kebebasan berkesenian Indonesia 2010-2020, narasi politik identitas yang digaungkan pada tiap pemerintahan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pelanggaran dilakukan dan disikapi. Pasca reformasi, organisasi sipil masyarakat berbasis agama memiliki andil besar dalam melakukan pelarangan dan serangan terhadap berbagai acara seni yang dianggap tidak sesuai dengan nilai yang mereka anut. Begitu besarnya kekuatan ormas membuat aparat negara, baik polisi maupun militer, berpihak pada ormas untuk mendukung pelarangan.

Namun sejak tahun 2019, terjadi pergeseran pasca pemilihan umum presiden. Konservatisme agama diasosiasikan dengan kubu oposisi. Walau akhirnya Jokowi memasukkan kubu oposisi pada posisi strategis di kabinetnya, sikap politik yang muncul adalah sikap yang kontra terhadap konservatisme agama (Islam). Hal ini tercermin salah satunya melalui pelarangan seluruh aktivitas dan atribut FPI pada akhir tahun 2020. Perubahan sikap pemerintah terhadap ormas berbasis agama ini sejalan dengan perubahan kecenderungan sikap aparat kepolisian pada kasus serangan atas festival jaran kepang di Medan awal tahun 2021. Polisi tidak lagi berpihak pada ormas, melainkan pada korban yang diserang. Kuasa ormas untuk menyerang dan membubarkan acara seni berkurang, tapi nampaknya belum dapat diartikan sebagai salah satu upaya negara menghormati, memenuhi, dan melindungi hak kebebasan berkesenian secara menyeluruh.

Pandemi COVID-19 memunculkan pola baru pelanggaran kebebasan berkesenian. COVID-19 dijadikan alasan untuk membatalkan atau membubarkan sebagian acara seni yang terjadi selama 2020 hingga 2021. Tidak jarang, pembubaran disertai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pandemi tampaknya menjadi alat baru negara yang cepat dan efektif untuk membatasi ekspresi, jalur distribusi, dan kehidupan seni rakyat. Selama pandemi, negara mengambil kuasa langsung atas tubuh warga negara. Warga negara adalah objek keresahan biopolitik yang harus dikendalikan dengan dalih penyelamatan nyawa dari infeksi COVID-19. Pembatasan gerak warga negara memang dibutuhkan sampai titik tertentu, namun aturan yang tidak konsisten dan transparan menunjukkan keberpihakan negara terhadap kehidupan kebudayaan pihak-pihak yang berkuasa saja, bukan masyarakat secara luas.

Pembatasan acara seni dilakukan dengan tebang pilih. Acara-acara seni yang melibatkan pejabat pemerintahan dapat tetap terlaksana sementara acara lain tidak diperbolehkan. Hal ini salah satunya terjadi di Kabupaten Kendal, di mana pentas Barongan untuk menyambut pejabat tidak dibubarkan, sementara pentas kuda lumping dibubarkan karena dinilai menimbulkan kerumunan. Selain itu, beberapa acara yang sudah mengantongi izin dari pemda dapat dibatalkan oleh polisi dengan alasan menimbulkan kerumunan. Tindak pembubaran ini juga menunjukkan tidak sinerginya koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian setempat.

Daftar pembatalan acara karena alasan COVID-19 menunjukkan sebagian besar pertunjukan seni yang dilakukan secara luring semasa pandemi adalah seni yang diselenggarakan bersama dengan berbagai tradisi/ritual kebudayaan, seperti pernikahan, sunatan, dan perayaan hari besar. Di tengah harapan warga kota besar mengenai potensi internet sebagai media alternatif berkesenian semasa pandemi, daftar yang kami kumpulkan membuktikan bahwa internet tidak relevan bagi bentuk-bentuk seni ini. Para pelaku dan penghayat seni yang menjadikan seni mata pencaharian utama serta bagian integral dari hidupnya kerap kali tersingkir dari narasi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang bias industri dan bias perkotaan.

Kritik terhadap presiden menjadi alasan yang paling banyak diberitakan sebagai alasan penghapusan sebuah karya seni dan perburuan seniman. Sejak mencuatnya kasus Mural 404 di berbagai media, kasus-kasus penghapusan mural di tempat lain mendadak dapat banyak perhatian. Terlepas dari kecenderungan pemberitaan, gejala ini penting untuk dilihat sebagai penyempitan ruang sipil, sejalan dengan analisa laporan Komnas HAM beberapa tahun terakhir. Karena walaupun Jokowi mengeluarkan pernyataan agar polisi tidak memburu pembuat mural, teguran resmi tersebut belum disertai jaminan presiden akan keselamatan dan keamanan tiap warga negara, pada khususnya terhadap seniman yang menyampaikan kritik lewat karya. Dari kasus tersebut, tercermin bahwa sikap presiden merupakan gesture politik semata, bukan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan berkesenian.

Tindakan aparat menghapus mural didasarkan pada misinterpretasi dari KUHP mengenai simbol negara. Hal ini menunjukkan, aparat negara sendiri tidak memiliki pemahaman hukum yang benar tentang siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus diadili.

Perburuan terhadap seniman karena karyanya bernuansa kritik terhadap pemerintah dapat menciptakan ketakutan yang lebih besar yang bisa berimbas pada swasensor karya, baik yang disebarluaskan di ranah fisik maupun digital. Survei Komnas HAM pada akhir tahun 2021 menyatakan 29 persen dari 1200 responden takut mengkritik pemerintah. Sementara itu, 36,2 persen takut menyampaikan pendapat melalui media sosial atau internet. Iklim ketakutan yang diciptakan negara ini juga tercermin dalam kenaikan angka pemidanaan aparat terhadap warga, sesuai catatan pada laporan Komnas HAM 2020 dan laporan Situasi Hak-Hak Digital 2021 oleh SAFEnet. Swasensor merupakan bentuk pembatasan kebebasan berkesenian yang paling sulit dideteksi namun merupakan konsekuensi langsung dari ketakutan yang terinternalisasi terhadap kontrol negara dan elit politik/ekonomi. Swasensor dapat menimbulkan kurangnya ragam seni yang “berisiko dan berbahaya” dan menyempitnya fungsi seni sebagai hiburan/pemanis belaka. Padahal, selain sebagai hiburan, seni perlu untuk selalu “berisiko” dengan menginterogasi kuasa, cara hidup, dan pola pikir masyarakat.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat semakin dipertanyakan dari beberapa kebijakan yang disahkan dan dirancang tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, Omnibus Law disahkan di tengah keresahan masyarakat akan pandemi. Peraturan ini mempersempit perlindungan terhadap pekerja seni, di tengah absennya peraturan yang berpihak pada pekerja seni informal terutama pada aspek jaminan ekonomi dan remunerasi. Sementara itu pada 2021, RUU PKS dimasukkan kembali ke Prolegnas, namun banyak elemen kuncinya hilang. Selain perubahan judul menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU ini menghilangkan 85 pasal dan mempersempit ruang lingkup kekerasan seksual dari sembilan menjadi hanya empat kategori. Maraknya kasus kekerasan berbasis gender di ranah seni yang muncul ke permukaan, terhambatnya proses peradilan pelaku dan pemulihan korban adalah implikasi dari ketiadaan Undang-Undang yang melindungi korban kekerasan. Kedua peraturan ini berpotensi menjadi penghalang kebebasan berkesenian.

Di tengah situasi pandemi, ancaman terhadap kebebasan berkesenian di ranah digital meningkat. Menurut laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021 oleh SAFEnet, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 menjadikan Indonesia salah satu pemerintahan yang dapat memaksa platform media sosial, aplikasi, dan penyedia layanan daring lain untuk menerima yurisdiksi lokal atas konten dan kebijakan serta praktik data pengguna mereka. Kemenkominfo mendapat kewenangan lebih untuk memblokir konten dan membungkam kelompok kritis. Kebijakan ini otomatis berpotensi membatasi berbagai bentuk seni yang ditampilkan di ranah daring.

Perkembangan terakhir dalam industri musik menjadi salah satu bukti utama keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal, alih-alih kesejahteraan seniman. Peraturan turunan dari Undang-Undang Hak Cipta memberi celah yang besar pada praktik korupsi dan nepotisme terutama pada pasal penunjukan pihak ketiga untuk pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Selain itu, isu komunisme dan LGBTIQ masih menjadi isu yang sensitif dan tabu, sehingga para pelaku seni yang mengangkat kedua isu tersebut memiliki akses yang sangat terbatas pada ruang tampil dan kanal distribusi.

Ketimpangan gender adalah masalah struktural yang mengakar di seni dan perlu mendapat perhatian khusus. Ketimpangan ini tidak hanya terwujud melalui kelangkaan ruang aman bagi seniman LGBTIQ, melainkan juga sempitnya ruang aman untuk perempuan. Salah satu kasus yang kami temukan adalah penghakiman atas tubuh perupa perempuan oleh seorang kurator senior lewat pesan pribadi. Kasus lainnya adalah plagiarisme cerita pendek yang dilakukan penulis senior (laki-laki) terhadap anak didiknya (perempuan). Dalam kedua peristiwa ini, kedua pelaku mendapat sanksi sosial oleh warganet karena kasusnya diviralkan di media sosial. Di kasus plagiarisme, Jawa Pos sebagai pihak yang memuat cerita pendek menurunkan cerita dan membuat permintaan maaf publik. Namun dari penelusuran kami, ditemukan juga pernyataan penulis asli cerita yang justru berterima kasih karyanya diangkat ke surat kabar, walaupun tidak atas namanya. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana para pelaku seni lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui jalur viral media sosial sebagai jalan pintas yang efektif ketimbang jalur hukum.

Kasus-kasus yang ditemukan merupakan sebagian kecil dari gejala yang lebih besar: pelanggengan sistematik terhadap misogini, seksisme, transfobia melalui absennya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan gender minoritas lain.

Di tengah berbagai kondisi ini, seni masih menjadi prioritas terakhir pemerintah apalagi ketika seni tidak masuk dalam logika industri (menghasilkan keuntungan ekonomi yang masif) atau tidak dianggap sejalan dengan narasi pembangunan negara. Oleh karena itu, pemantauan yang menyeluruh dan berkala terhadap kebebasan berkesenian, termasuk mekanisme pelaporan dan aduan, dokumentasi, dan advokasi, menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat sipil untuk mendesak negara membuat perbaikan struktural.

Metode Pengumpulan Data

Data yang disajikan dalam laporan ini dikumpulkan dari pemberitaan daring di berbagai media dengan kata kunci “pembubaran acara seni” sehingga hanya mewakili segelintir fenomena yang diangkat ke permukaan, dan bukan keseluruhan kondisi kebebasan berkesenian di tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, segelintir data ini menunjukkan beberapa kecenderungan yang terjadi di ranah seni sebagai implikasi dari perubahan besar situasi politik, sosial, dan ekonomi di tengah COVID-19.

Beberapa kasus yang kami temukan lewat media sosial (termasuk kasus plagiarisme dan penghakiman atas tubuh seniman perempuan) tidak kami masukkan ke dalam tabel agar konsisten dengan metodologi pengumpulan data. Kasus yang kami temukan melalui media sosial butuh proses verifikasi lanjutan yang akan lebih dimungkinkan jika mekanisme pelaporan dan aduan sudah terbentuk.

Kasus-kasus yang disebarluaskan melalui linimasa media sosial pribadi, bersama dengan cerita-cerita yang muncul melalui obrolan informal dengan para pegiat seni, butuh perhatian sama besarnya dan kemungkinan bisa lebih merepresentasikan kondisi yang terjadi di lapangan dibanding kasus yang muncul di media massa. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memiliki mekanisme pemantauan yang menyeluruh dengan posko aduan yang dapat diakses secara mudah menjadi sangat mendesak.

Laporan ini memunculkan konteks COVID-19 sebagai alasan pelarangan acara seni di tahun 2020 dan 2021. Laporan Kebebasan Berkesenian 2010-2020 yang diterbitkan Koalisi Seni belum menemukan kasus pelanggaran di tahun 2020 karena pada awal mula kebijakan penanggulangan COVID-19, hampir seluruh acara seni berhenti total. Dalam laporan ini, kami menambahkan kasus pembubaran acara pada tahun 2020 atas alasan pandemi untuk mengilustrasikan potensi pelanggaran kebebasan berkesenian dengan justifikasi kesehatan masyarakat.

TABEL PELANGGARAN KEBEBASAN BERKESENIAN 2021

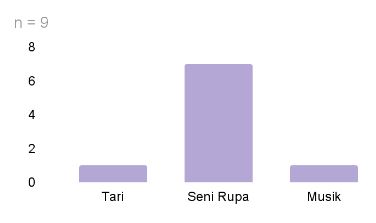

JUMLAH PELANGGARAN 2021 BERDASARKAN MATRA SENI

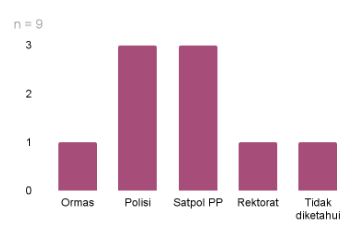

JUMLAH PELANGGARAN 2021 BERDASARKAN AKTOR PELANGGAR

TABEL PEMBUBARAN KEGIATAN SENI TERKAIT COVID-19 TAHUN 2020-2021

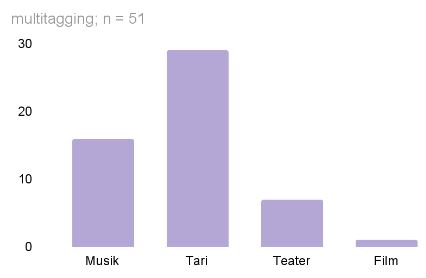

JUMLAH PELANGGARAN TERKAIT COVID 2020-2021 BERDASARKAN MATRA SENI

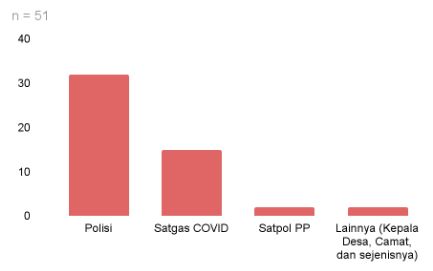

JUMLAH PELANGGARAN TERKAIT COVID 2020-2021 BERDASARKAN AKTOR PELANGGAR

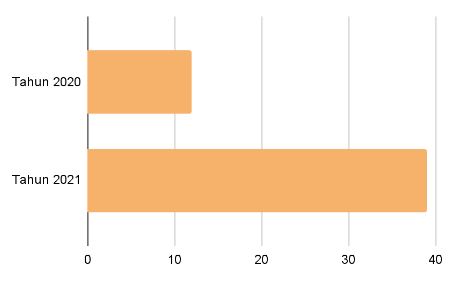

JUMLAH PELANGGARAN TERKAIT COVID 2020-2021

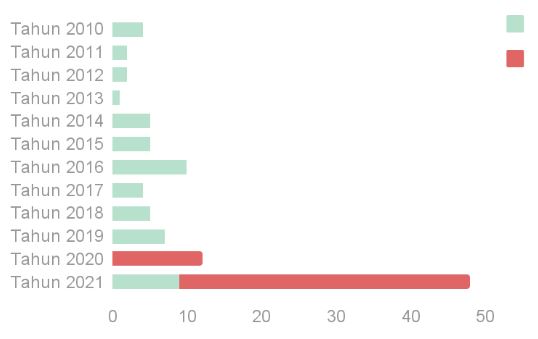

REKAPITULASI JUMLAH PELANGGARAN DARI TAHUN 2010-2021

Catatan: Data yang dihitung memasukkan pelanggaran yang terkait pembatasan sosial semasa COVID.